«Доктор, а вы SMAS-лифтинг делаете?» – часто спрашивают пациенты врачей-косметологов.

«Нет, это хирургическая зона ответственности» – еще десять лет назад отвечали косметологи. Но развитие высоких технологий и погружение в мир анатомии на диссекционных курсах расширили возможности врачей-косметологов – и теперь знания о поверхностной мышечно-апоневротической системе (ПМАС), или superficial musculoaponeurotic system (SMAS) плотно вошли в повседневную практическую жизнь врачей-косметологов.

SMAS (от англ. superficial musculoaponeurotic system). Этими четырьмя буквами принято называть поверхностный мышечно-апоневротический слой.

Долгое время SMAS была известна только пластическим хирургам, которые работали с хирургическими методами коррекции, но в 2009 году в России была представлена система Ulthera® System, которая за счет микросфокусированного ультразвука позволяла воздействовать на связки, которые являются частью SMAS.

Доктор Джоел Песса, автор учебника «Топография лица: клиническая лицевая анатомия» (Facial Topography: Clinical Anatomy of the Face), в одной из своих статей, посвященных анатомии SMAS, отмечает: «Тема фасций – и особенно их разделение и распределение для формирования фасциальных слоев и пустот – являлась источником бурных споров на протяжении всей истории медицины. Путаница вокруг основных терминов, описывающих фасции, привела великого анатома Малгайгна к мысли, сформулированной им почти 200 лет назад, что “шейные фасции появляются каждый раз в новом виде под пером каждого автора, который берется их описать”» [Pessa 2016].

Эта путаница даже привела к предложениям запретить использование термина «пустоты» (spaces) [см. Guidera et al, 2014] и заменить его иными, более анатомически точными.

В 2002 году в австрийском городе Инсбруке вышла любопытная публикация группы анатомов, которые, проведя гистологические исследования лицевых и шейных препаратов человека, заявили следующее: «В области лица не наблюдается присутствия SMAS нигде кроме области слюнных желез. В этой области SMAS толстая и прикрепляется к parotid sheath. Однако в щечной области она истончается, сходит на нет и не поддается диссекции». Далее авторы пишут о том, что в области шеи SMAS ими также не была визуализирована, вместо этого они отмечают, что первыми смогли определить фасции, покрывающие обе стороны платизмы. И именно эти фасции топографически связаны с подкожными слоями прилежащих областей. И именно эти фасции следует интерпретировать как «шейные маркеры» при проведении хирургических операций, а не руководствоваться так называемой SMAS [Gardetto et al. 2003].

Впервые SMAS была открыта и описана как мышечно-апоневротическая структура в начале XX века Генри Греем в его ставшем классическим и каноническим учебнике по анатомии человека «Анатомия Грея». Он отмечал, что фасции являются фиброареолярными, или апоневротическими пластинками, различной толщины и прочности, и обнаруживаются в разных областях тела, включая внутренние органы (например, желудок).

Кроме того, поверхностные фасции обнаруживаются подкожно почти во всем теле. Эти фасции связывают кожу с глубокой, или апоневротической, фасцией и состоят из фиброареолярной ткани, содержащей в своей структуре жир в разном объеме. Также поверхностные фасции сопровождают мышцы, например платизму и orbicularis palpebrarum в области век. В дополнение фасции соединяют кожу с подлежащими тканями, облегчают движение кожи, служат «каналом» для сосудов и нервов, питающих кожу, и сохраняют тепло тела, так как жир, содержащийся в ареолах, плохо проводит тепло.

Важным годом в истории этой анатомической зоны стал далекий 1974-й. Именно тогда два пластических хирурга Владимир Митц и Мартин Пейрони впервые ввели в научный оборот аббревиатуру SMAS, которая и закрепилась за ней.

Тогда эти авторы привели и свое описание и топографию, вошедшие и цитируемые ныне в подавляющем количестве научных статей и учебников: «Существует поверхностная мышечно-апоневротическая система (SMAS) в области околоушной и щечной области... Именно эту область следует с особым вниманием рассматривать при планировании и проведении хирургических вмешательств на лице…» [Mitz, Peyronie 1976: 80].

Как же описали SMAS Митц и Пейрони?

Используя различные методики исследований (включающие диссекцию, артериографию, макро- и микроскопические исследования, ультрарадиографию и гистологию), ученые установили, что в щечной области и области околоушных слюнных желез SMAS присутствует всегда. «Иногда это толстый слой, иногда тонкий, но он тесно сплетен с остальными fascia superficialis лица и шеи… SMAS разделяет подкожный жир на два слоя. Суперфициально к нему, небольшие жировые дольки заключены в фиброзные перегородки (септы), распределяющиеся от SMAS по направлению к дерме. Чем глубже мы входим в ткань, тем жировые дольки становятся богаче и обильнее, он залегает между глубокими лицевыми мышцами и уже не разделяется такими фиброзными перегородками» [Mitz, Peyronie 1976: 80].

Кроме того, SMAS продолжается с постериальной частью frontalis в верхней трети лица и с платизмой – в нижней трети лица [Mitz, Peyronie 1976: 81].

Авторы далее замечают, что в области околоушных слюнных желез SMAS толстая, но чем больше она распределяется в щечную область, тем больше истончается и сходит на нет.

В области околоушной слюнной железы SMAS при макро- и микроскопии выглядит как сетчатая, разобщенная от фасций структура, от 1 до 2 см в толщину. Может состоять из 1–3 слоев между фасциями слюнной железы и кожей. Иногда визуализируются фиброзные слои.

В щечной области SMAS, наоборот, истончается и представляет собой продолжающуюся сеть, которая иногда входит в дерму. Эта сеть покрывает лицевые мышцы, в частности risorius, frontalis, orbicularis oculi, platysma.

Владимир Митц, кстати, практикует и поныне. В 2016 году в частной переписке с корейскими пластическим хирургами он объяснил причину присвоения этому «слою» аббревиатуры SMAS – потому что он обнаружил мышечные клетки, включая risorius, и апоневротические клетки (фиброзные и многослойные) в одном хирургическом слое [Hwang K, Choi JH 2018: 3].

Невозможно выделить одно каноническое определение, которым можно было бы описать SMAS. Разные врачи и анатомы описывают ее отлично.

Приведем наиболее частотные описания.

SMAS соединяет лицевые мышцы с дермой, передает, распределяет и усиливает активность всех лицевых мышц [Whitney, Zito 2019]. Она тесно связана с поверхностными фасциальными плоскостями лица и шеи. Macchi et al. описывают SMAS как важнейшую анатомическую структуру для скоординированного сокращения мышц лица и обеспечения функциональной роли движения для выражения эмоций.

Видимые проявления старения лица и шеи, в частности опущение нижней трети лица (поплывший овал), вызваны изменениями в SMAS.

На сегодняшний день для возвращения лицу «юности» предлагается работать именно со SMAS [Okuda et al. 2019].

Какие методики коррекции доступны на сегодняшний день?

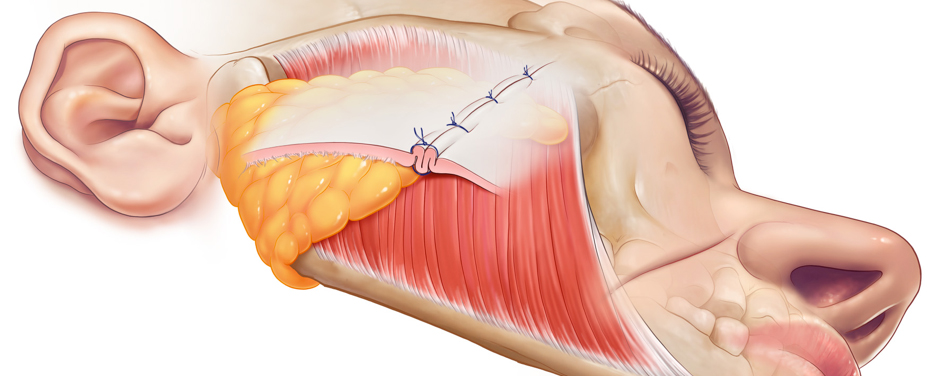

Хирургическая подтяжка лица долгое время была золотым стандартом в коррекции провисания нижней трети лица. Хирургические методы подтяжки, направленные на работу со SMAS, можно разделить на имбрикацию SMAS, боковую SMASэктомию с пликацией и лифтинг SMAS.

Однако основными ограничениями метода являются риск осложнений, длительное время восстановления и квалификации хирургов. Процедура позволяет произвести коррекцию скул, мелолабиального жирового пакета и угла нижней челюстей. В области шеи методика дает хороший результат [e. g. Adamson et al. 2006; Pedroza et al. 2016].

В последние годы были разработаны нехирургические методы подтяжки кожи.

Еще одной методикой работы с зоной SMAS (поверхностная мышечно-апоневротическая система) является микросфокусированный ультразвук с визуализацией в реальном времени (MFU-V).

Ультразвуковые волны давно применяются в медицине, однако в косметологии методика получила распространение благодаря аппарату Ulthera System, в котором впервые была реализована возможность использовать волны низкой энергии для воздействия на поверхностные слои кожи.

MFU-V излучает энергию 0,4–2 Дж / мм2, частоту 4–10 МГц и глубину фокусировки 1,5–4,5 мм. При этом происходит нагрев ткани до температуры 60-70 °C, формируются небольшие зоны термокоагуляции сферической формы меньше 1 мм3, что позволяет запускать процессы неоколлагеногенеза без образования фиброзной ткани. Нагрев в этих зонах приводит к тому, что волокна коллагена в поверхностной мышечно-апоневротической системе, области платизмы, а также в глубокой ретикулярной дерме становятся денатурированными, сжимаются и стимулируют образование коллагена de novo [Alam et al. 2010].

В 2009 году метод получил одобрение Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA), и тогда же был представлен первый аппарат для ультразвуковой подтяжки лица Ulthera® System, позволяющий добиться видимого лифтинга тканей в области шеи, нижней, средней и верхней третей лица после однократной процедуры [Minkis, Alam 2014].

В данном аппарате ультразвук сочетается с технологией Ulthera DeepSEE - визуализацией высокого разрешения (MFU-V), что позволяет врачу просматривать ткани до глубины 8 мм в режиме реального времени.

В аппарате используются датчики, предназначенные для работы с разной глубиной тканей, что позволяет учитывать физиологические особенности каждого пациента, регулируя подачу энергии и глубину фокусировки ультразвука. Компания постоянно совершенствует протоколы ультразвуковой коррекции на аппарате Ulthera® System, что позволяет эффективно сочетать ультразвук с другими методами коррекции как лица, так и тела.

Узнать больше об аппарате Ulthera System вы можете на сайте www.pro.ulthera.ru

Методика была предложена в 2016 году и получила название supraSMAS lift [Sahawatwong et al. 2016]. Авторы предлагают относительно простой, консервативный метод, использующий инъекции гиалуроновой кислоты чуть выше поверхностной мышечно-апоневротической системы. Сонограммы показали расположение введенной гиалуроновой кислоты и влияние гиалуроновой кислоты под давлением на SMAS. Лифтинг тканей был виден уже после однократной инъекции и сохранялся до 26 недель.

Данная методика приобрела популярность после того, как было установлено, что только хирургическая подтяжка недостаточно эффектвина в коррекции птоза средней трети лица. Для исправления этого недостатка было предложено использовать нити. По мнению некоторых специалистов [Park TH1, Whang 2014] методика идеально подходит для пожилых пациентов со значительным птозом средней трети лица и выраженными носогубными складками.

В современной анатомии фасции представляют перспективное поле для исследований и открытий. По мнению Pessa 2016, современные технологии и обращение к молекулярной биологии принесет огромную пользу для пластических хирургов.

Предварительные данные предполагают, что SMAS имеет миофасциальную природу. Но именно молекулярная биология поможет поставить точку в извечном споре «Что есть SMAS?» Остается дождаться новых открытий и новых публикаций.